たんぽぽ級 生活単元「チャレンジ!おいしい野菜を育てよう」調理

図書委員会「『としょりん通帳』の回収・集計」

2年 生活科「町たんけん発表会」

3年総合的な学習の時間「1学期に調べたことを発表しよう」

6年「ジャガイモの収穫」

1年生活科「そだてたあさがおでつくろう」

学校だより更新しました

学校だより 7月16日号 クリックしてご覧ください。

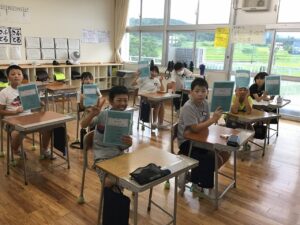

4年「すてきな未来へステップアップ!われら陽南かんきょう課」

4年生は総合的な学習の時間に身の回りの環境問題について学習し、自分たちにできることを考えています。

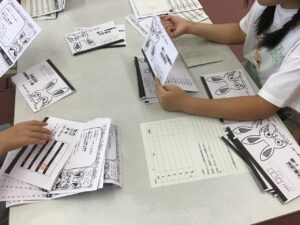

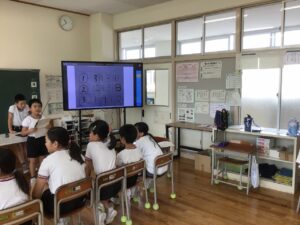

7月12日(金)は、資源ごみの回収、リサイクルを行っている(株)アルトへ見学に行きました。リサイクルの仕組みについてクイズを行いながら学習したり、ごみの積み込み方や排出の仕方について実際の車両を見ながら教えていただいたりしました。リサイクルプラントでは、ペットボトルの破砕作業やアルミ缶のプレス作業を見学し、たくさんの資源ごみが集まっている様子にとても驚いていました。

子供たちは、普段はごみとして出しているものが生まれ変わることを知り、学校でもリサイクルマークを探すなど、リサイクルへの意欲を高めていました。すてきな未来へステップアップするために、今後も自分たちにできることを考えていきます。